2025年11月19日是第24个“世界慢阻肺日”,今年的活动主题是“呼吸不畅,当心慢阻肺病”。旨在提高公众对慢阻肺病的认知和重视,广泛普及慢阻肺病的防治知识,倡导健康生活方式,携手共筑健康呼吸防线。

什么是慢阻肺?

不少人可能对慢阻肺这种疾病感到陌生,但其实它是一种常见的、可预防和治疗的慢性气道疾病,其特征是持续存在的气流受限和相应的呼吸系统症状,如呼吸困难、咳嗽、咳痰等。典型症状包括:

慢性咳嗽:最早出现的症状,晨起咳嗽最明显,夜间可能有阵咳,病程可长达数年甚至终身。

咳痰:多为白色黏液或泡沫痰,清晨排痰较多,急性发作时痰量增多,可能出现脓性痰。

气短 / 呼吸困难:此为慢阻肺标志性症状,早期仅在爬楼、快走时出现,可逐渐发展为平地行走、穿衣、甚至静息时也感到气短。

此外,慢阻肺的其他表现还包括晚期可能出现体重下降、食欲减退、喘息胸闷,急性加重时还会伴随发热、发绀等。

慢阻肺的高危人群有哪些?

慢阻肺病的危险因素主要包括吸烟、室内外空气污染、职业暴露(如长期接触粉尘、化学物质等)、遗传因素以及幼年时期的呼吸道感染等。

35岁及以上人群且有下列情况之一者为高风险人群:

(一)吸烟及二手烟暴露者;

(二)儿童期反复的呼吸系统感染者;

(三)接触粉尘及有害气体者;

(四)常暴露于生物燃料、厨房油烟、空气污染等环境中者;

(五)有慢性咳嗽、咳痰、呼吸困难症状者。

如何早期发现慢阻肺?

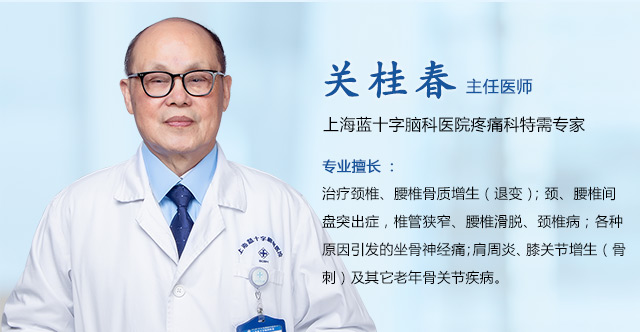

上海蓝十字脑科医院重症医学科9F病区主任张泽明教授指出,早期发现是预防和治疗慢阻肺病的关键,但其早期症状隐匿,极易被忽视。如出现以下症状,应高度警惕并及时就诊:

(一)慢性咳嗽、咳痰:晨起时明显,常被误认为是“吸烟者的正常现象”或“年纪大了”。

(二)进行性加重的气短或呼吸困难:最初仅在爬楼、快步走时感觉“气不够用”,逐渐发展到平路行走甚至休息时也感到憋气。

出现上述情况后需到基层医疗机构或呼吸专科门诊进行慢阻肺病的筛查,必要时需进行肺功能检查进一步明确诊断。

肺功能检查是诊断慢阻肺病等慢性呼吸系统疾病的重要检查手段,在进行规范的肺功能检查及胸部影像、血常规等检查后,可确诊是否患有慢阻肺病。提倡40岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查1次肺功能。

▲ 工作中的张泽明主任

如何规范治疗?

一旦确诊慢阻肺病,需遵循“长期、规范、个体化”的治疗原则,目标是减轻症状、提高生活质量、减少急性加重。患者应提高治疗依从性,不可随意改变治疗药物剂量及停药。

慢阻肺病药物治疗中常涉及吸入药物,患者需在医务人员指导下掌握正确的使用方法,长期、规律使用。医务人员需反复指导并检查患者的使用方法,确保药物能有效到达肺部,避免因不当使用影响治疗效果。其他常用非药物治疗包括戒烟、呼吸功能锻炼(如缩唇呼吸、腹式呼吸)、运动训练、营养支持等,可在医务人员指导下进行。及时接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗,可有效预防感染导致的急性加重。

▲ 慢阻肺“可防可治”

如何做好预防和健康管理?

张泽明主任表示,预防慢阻肺病,首先要倡导健康生活方式,提倡科学运动与合理膳食,积极戒烟,避免二手烟暴露;要减少室内外空气污染,尽量选择清洁能源,改善厨房通风条件;在职业环境中做好防护,减少职业暴露;对于老年人、慢性病人群等,尤其要注意及时接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗等;提倡高风险人群积极参与慢性呼吸系统疾病筛查,以便早期发现和治疗。

一旦确诊患上了慢阻肺,患者应当严格遵循医嘱长期、规律使用治疗药物;戒烟,做好呼吸道防护,减少职业性粉尘、有害气体及室内外空气污染的暴露;结合个人情况进行适量运动,改善运动耐量,缓解呼吸困难症状;主动利用基本公共卫生服务,配合医务人员进行连续、规范的慢性病健康管理。

张泽明主任特别提醒,当慢阻肺病患者出现气促、喘息、胸闷、咳嗽加重,发热,痰量增加、颜色和(或)黏稠度改变等情况时,可能意味着病情正在迅速加重,需尽快到具备慢阻肺病诊疗能力的医院就诊,以免贻误治疗时机。

部分内容来源:国家卫健委 注:内容仅供参考,如有不适请及时就医,以医生建议为准。

版权声明:部分图片源自摄图网,如有版权纠纷,请及时联系医院。一经查实,将立即删除。